믿고 맡길 수 있는 척추건강 지킴이

척추는 우리 몸을 바로 세우고 든든하게 떠받치는 기둥이다. 특히 허리는 인체의 중심으로서 흔히 대들보에 비유된다. 편한 자세로 앉아있는 시간이 긴 현대인은 역설적으로 허리 건강이 더 취약하다. 국민의 80%는 살아가면서 한 번은 심한 요통으로 고생한다. 고령화 사회가 본격적으로 시작됐기 때문에 퇴행성 척추 질환을 호소하는 환자는 더욱 늘어날 전망이다. 이에 정형외과 신헌규 교수를 만나 척추 건강에 관한 이야기를 들었다.

처음에는 근육이나 인대의 문제로 시작하겠죠. 환자들이 뻣뻣하고 뭉쳤다거나 결린다거나 혹은 삐끗했다고 표현하는 긴장, 경직이나 염좌 등으로 말이죠. 잘못된 생활습관과 자세를 계속 이어간다면 결국엔 척추뼈나 추간판에도 이상이 생깁니다. 무리한 부담이 가니까요. 추간판 탈출증이나 척추관 협착증으로 발전해서 더 큰 통증에 시달릴 수 있어요. 신경이 손상돼서 감각 이상이나 마비까지 겪고요. 허리가 휘고 등이 굽기도 하죠. 그냥 내버려 둘 문제가 아닙니다. 서서히 진행되고 증상이 없더라도 나중에 일이 터질 수 있습니다.”

습관적인 자세의 누적효과가 이 정도라니 새삼 놀랍다. 팔자걸음이나 안짱걸음 같은 걸음걸이부터 양반다리나 쪼그려 앉는 자세, 거북목 자세까지 모두가 척추 건강에 악영향을 끼친다.

“허리 통증과 관련된 진료과가 여럿이지만 초기 진찰만큼은 정형외과를 권합니다. 왜냐하면 정형외과는 첫째, 관절 질환을 전문으로 진료합니다. 척추도 바로 관절이죠. 둘째로 뼈와 관절 전체를 조망합니다. 어느 한 곳에 통증이 있다고 해서 바로 그 부분에만 문제가 있는 게 아니에요. 뼈와 관절은 다 연결돼 있기 때문에 정확한 원인을 찾기 위해서는 전체를 다 살펴야 합니다.”

대표적인 요추 질환, 허리 디스크와 척추관 협착증

흔히 디스크(disc)라고 부르는데 원래 그 말은 병명이 아니라 척추뼈(椎) 사이에 있는(間) 둥글고 편평한 판(板) 모양의 물렁뼈를 말한다. 추간판(椎間板)이라고도 한다. 따라서 의학적으로 정확한 병명은 디스크가 아니라 디스크(추간판) 탈출증이나 수핵 탈출증이라고 해야 한다. 디스크 내부 수핵에 문제가 발생하여 주변의 척추신경을 압박, 여러 증상을 유발하는 질환이기 때문이다.

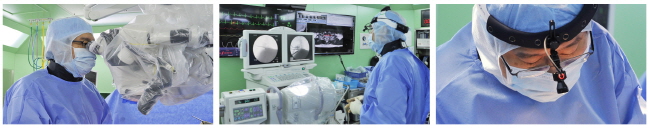

“허리 디스크, 즉 요추 추간판 탈출증은 허리 통증과 하지 방사통이 특징입니다. 하지 방사통은 등허리나 엉덩이에서 다리 쪽으로 통증이 퍼지고 뻗쳐 내려가는 증상을 말하죠. 그런데 허리가 아프다고 다 허리 디스크 때문은 아니에요. 허리 염좌부터 척추관 협착증, 척추 변형, 척추 골절, 골다공증 등 수많은 질환이 원인일 수 있어요. 허리 디스크가 있어도 증상이 나타나지 않을 수 있는 반면, 다른 관절에 문제가 있어도 허리가 아플 수 있죠. 게다가 허리 디스크라고 해서 당장 수술을 해야 하는 것도 아니에요. 보존적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있는데, 90% 이상은 수술까지 가지 않고 저절로 좋아지거나 보존적 치료만으로도 호전됩니다.”

척추관 협착증은 신경이 지나가는 길인 척추관이 좁아져 신경이 압박되는 질환이다. 추간판의 퇴행성 변화가 오래 진행되고 그로 인해 뼈가 비정상적으로 자라거나 척추가 전후방으로 휘면 척추관이 좁아져서 신경이 뼈나 인대에 눌리고 염증 반응이 생긴다. 이는 허리와 엉덩이 통증, 다리 통증과 저림 같은 증상을 유발한다. 걸을 때는 다리가 아프고 당겼다가 앉아서 쉬면 괜찮아지는 보행 이상이 특히 전형적이다.

척추관 협착증 역시 추간판 탈출증과 마찬가지로 수술을 반드시 받아야 하거나 서둘러야 하는 것은 아니다. 보존적 치료를 우선으로 하고, 만족스러운 결과를 얻지 못하면 협착의 범위와 정도, 증세의 정도, 환자의 연령과 건강상태를 모두 고려해서 수술 여부를 검토한다.

척추 변형과 골다공증성 골절

척추가 굽거나 휘는 척추 변형은 청소년기와 노년기로 대별할 수 있다.

“청소년기에 발생하는 변형은 통증이 거의 없어요. 치료 목적도 변형이 더 진행되거나 악화되지 않도록 하는 거죠. 심하지 않는 경우는 운동치료나 보조기 착용 등 보존적 치료만으로 충분해요. 성장이 완료되면 대부분 더 이상 진행하지 않기 때문에 그때까지만 관찰하면 됩니다. 40도가 넘게 틀어진 심한 변형이라면 악화를 막기 위해서 수술을 해요.”

반면 노년기 변형은 대부분 통증이 따르며 척추관 협착증도 동반한다. 변형을 그냥 둔 채 통증이나 협착증만 치료하면 금세 재발한다. 변형도 같이 교정해야 한다.

사실 노인들에게 가장 문제가 되는 것은 골다공증성 압박골절이다. 골다공증이 생기면 작은 충격에도 척추에 압박골절이 나타난다.

“골다공증으로 뼈가 약해지면 변형과 압박골절이 와서 척추가 앞으로 구부러집니다. 결국 꼬부랑 할머니가 되는 거죠. 몸통이 앞으로 기울어지고 통증과 피로감 때문에 걷기가 힘들어요. 변형된 척추가 신경을 눌러서 다리가 저리게 되는 경우도 있고요. 한두 군데 골다공증성 압박골절이 발생하면 다음에 재발할 확률이 급격하게 늘어나죠. 예방적인 치료로 더 악화되는 것을 막을 필요가 있어요.”

척추 수술을 하면 반드시 후회한다?

허리에는 절대 칼을 대면 안 된다거나 척추 수술을 하면 낭패를 본다는 속설에 대해 단도직입으로 물었다.

“첫째, 척추관절 전문을 내세우는 병원들이 우후죽순처럼 생기면서 수술을 지나치게 강권하는 사례가 없지 않았어요. 둘째, 과잉진료라도 결과가 항상 좋았다면 사정이 달라졌겠죠. 광고에서 장담한 치료 효과를 얻지 못한 경우가 있으니까 이런저런 말이 나오겠죠. 셋째, 무슨 병원, 어떤 수술이든 합병증이 발생할 확률은 있어요. 운이 나쁘게도 후유증과 합병증이 생긴 환자의 목소리는 커질 수밖에 없죠. 하지만 이 모든 걸 감안하더라도 척추 수술에 대한 풍문은 지나치게 부풀려진 측면이 있어요.”

신헌규 교수는 조심스럽게 한 가지 근거를 더 보탰다.

“사실 척추 수술만 특별하게 더 위험하거나 합병증이 많지는 않아요. 유독 척추 수술에 대해서만 과민 반응이 나오고 이런저런 이야기가 과도하게 퍼진 데는 다른 이유가 있어요. 비수술적 치료만을 강조하는 일부 병원에서 수술의 위험성을 지나치게 부각시킨 탓이 크다고 봐요. 누구든 수술받기가 좋은 사람이 있겠어요? 시술만으로 좋아진다면 솔깃하죠. 비수술적 치료만으로 완치가 가능한 것처럼 두리뭉실하게 넘어가죠. 어떻게 보면 수술만을 강권하는 병원과 샴쌍둥이라 할 수 있어요.”

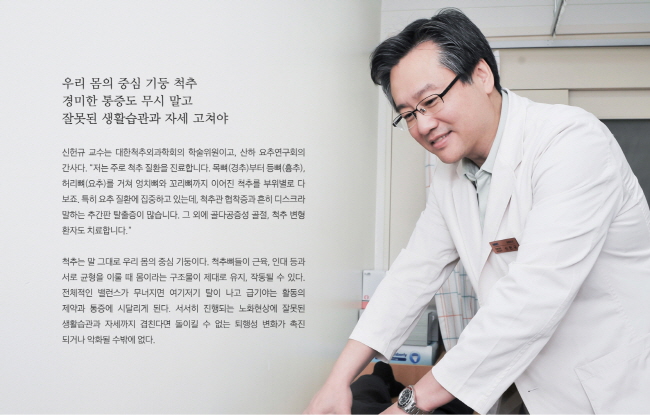

기본과 원칙을 지키면서 환자에게 맞춤형 치료를 제공

비수술적 치료와 수술적 치료, 어느 하나만을 강조하고 고집하는 건 기본과 원칙에 어긋난다.

“수술을 너무 쉽게 말하면서 남발하거나, 반대로 수술이 전혀 필요 없을 것처럼 말하는 것은 기본에서 벗어납니다. 원칙을 지키는 것이 중요해요. 환자가 판단하기는 쉽지 않죠. 어느 병원이 원칙을 지키고 신뢰할 만한지를 말이죠.”

신헌규 교수는 강북삼성병원의 강점이 바로 여기에 있다고 강조했다.

“흔히 Big5라 부르는 대형 대학병원은 분명 원칙을 지키죠. 하지만 시간이 너무 오래 걸려요. 정작 상담과 설명은 짧고 불충분하죠. 우리 병원은 Big5에 못지않은 의료진과 장비를 갖추고 있고, 원칙도 지킵니다. 그러면서도 훨씬 신속하게 진료를 받을 수 있어요. 상세한 설명과 충분한 상담을 통해 최적의 치료 방법을 결정할 수도 있고요. 우리병원이 대형 대학병원과 전문병원의 장점만 모아놓았다고 할 수 있죠.”

신헌규 교수는 원칙과 더불어 환자 맞춤형 치료도 여러 번 강조했다.

“환자마다 최적의 치료가 다 달라요. 맞춤형 치료가 중요하죠. 저는 일률적으로 똑같이 치료하지 않아요. 환자의 상황에 따라 치료와 수술 방법을 달리해요. 특히 다른 신체 질환이나 문제가 있기 마련인 노인 환자라면 더욱 상황에 맞게 치료를 해야 합니다.”

척추의 질환이나 상태만을 보는 것이 아니라 환자까지 전체적으로 살핀다는 설명이다.

“예전에 정형외과 전문의가 되려고 공부할 때는 질환에 관해서만 연구했어요. 많은 환자를 진료하고 경력도 쌓은 지금 생각하니, 병만 연구한다고 좋은 의사는 아닌 것 같아요. 질병만 생각하는 게 아니라, 환자와 교감하면서 그 환자에게 맞는 최적의 치료를 하는 의사가 최고라고 생각합니다.”

어머니가 척추관 협착증 수술을 받아서 환자와 보호자의 심정을 잘 알아

신헌규 교수 스스로 환자와 교감을 강조했으니, 짓궂지만 환자와 보호자의 심정을 정말 아는지 캐물었다.

“제 어머니도 척추관 협착증 수술을 받으셨어요. 어머니 허리에 직접 칼을 대기가 그래서 다른 선생님께 부탁드렸죠. 저 역시 보호자로서 설명을 듣고 수술동의서에 서명까지 했어요. 반대 입장이 되어보니 환자와 보호자가 뭘 걱정하고 두려워하는지 새삼 깨달았어요.”

“저 역시 만에 하나 잘못되면 어떡하나 걱정이 됐던 건 사실입니다. 그래도 믿고 맡긴 덕분에 좋은 결과를 얻었던 것 같아요. 아무리 최적의 치료를 하더라도 신뢰가 없으면 좋은 결과를 얻기가 쉽지 않아요. 신뢰를 쌓는 게 먼저에요. 신뢰관계를 토대로 할 때만 좋은 치료가 좋은 결과로 이어지는 것 같아요.”

믿음을 줘야 믿을 수 있다. 무엇보다 의사가 믿음을 줘야 한다. 무턱대고 믿을 수는 없는 노릇이다. 믿을 만해야 믿는 것이고, 일단 선택했으면 전적으로 믿어달라는 말도 그래야만 가능하다. 환자에게 어떤 의사로 기억되고 싶냐는 질문을 던졌더니, 주변 사람이 아프면 당장 가보라고 추천하고픈 의사라고 대답한 걸 보면 분명하다. 믿음을 주는 의사, 믿고 맡길 수 있는 의사가 되는 것이 그의 신념이다.